Непрерывный рост потребления электроэнергии постепенно и неуклонно приводит к истощению невозобновляемых топливных ресурсов, что заставляет всё больше внимания обращать на альтернативные источники, представленные солнечным светом, ветром, круговоротом воды, подземным теплом. Одним из направлений здесь выступает использование энергии приливов и отливов, для освоения которых требуется приливная электростанция – достаточно перспективное в энергетическом отношении инженерное сооружение.

- Энергия приливов и отливов

- Как создавались первые приливные электростанции

- Развитие водяного колеса

- Устройство и принцип работы ПЭС

- Виды приливных электростанций

- Приливно-отливные

- По типу лагуны

- Динамические

- Генераторы приливного потока

- Плюсы и минусы ПЭС

- Существующие приливные электростанции

- Приливные электростанции в России

- Приливные электростанции в мире

- Причины малой распространённости приливных гидроэлектростанций

- Частые вопросы

Энергия приливов и отливов

Энергия морских приливов и отливов обусловлена движением Земли и гравитационным воздействием Луны и Солнца на её водную поверхность, превращающуюся под их воздействием в эллипсоид. В наибольшей степени приливная кинетическая энергия зависит от приливообразующей силы Луны, в 2,17 раз превосходящей приливообразующую силу Солнца, результатом чего становится двукратное на протяжении суток изменение уровня воды. В течение суток дважды вода поднимается – прилив, и дважды опускается – отлив. Физика этих процессов достаточно хорошо объяснена в следующей лекции:

Использованием явлений приливов и отливов с целью производства электрической энергии занята приливная энергетика – отрасль, эксплуатирующая приливные электростанции (ПЭС).

Как создавались первые приливные электростанции

История возникновения первых ПЭС включает ряд последовательных и достаточно продолжительных этапов:

- изобретение и совершенствование водяного колеса;

- создание на его основе приводов устройств перемещения воды и грузов, измельчения материалов, осуществления других технологических процессов (продолжавшееся 14 столетий, начиная с IV по XVIII века);

- появление первых приливных мельниц во времена римского владычества и средневековья;

- производство электроэнергии путём использования силы падающей воды, воздействующей на лопатки вращающихся турбин, введённого в эксплуатацию на территории США и Европы в XIX веке;

- строительство первой крупномасштабной приливной электрической станции в 1966 году.

Развитие водяного колеса

Впервые водяные колёса появились в 4-м тысячелетии до нашей эры. Созданные в Древнем Китае, Индии, Египте и в ряде других стран мира, они представляли собой простейшие водочерпальные устройства для подачи воды и орошения сельскохозяйственных угодий. С течением времени, колёса видоизменялись, совершенствовались, превращаясь в гидравлические двигатели для вращения валов разнообразных машин и механизмов, частным случаем которых были повсеместно распространённые водяные мельницы. Для повышения эффективности водяных колёс возводятся плотины, а посредством организации каналов, вода подаётся на колесо так, чтобы увеличить его производительность.

Процесс передачи энергии от колеса к рабочему органу потребовал конструирования сложных передаточных механизмов. Иногда желая обойтись без них, вал водяного колеса располагали вертикально, что в дальнейшем привело к созданию гидротурбин.

Одним из способов использования энергии движущейся воды посредством эксплуатации водяного колеса было строительство приливных мельниц. Проводимые археологические исследования говорят об их существовании в Англии и Ирландии на рубеже VI-VII веков нашей эры. Лучшие образцы приливных мельниц тех времён достигали пиковой мощности в 5-6 кВт.

Устройство и принцип работы ПЭС

Приливная электростанция представляет собой ряд инженерных сооружений, предназначенных для выработки электрической энергии за счёт перемещения значительных масс воды, в результате чего производимая гидроагрегатами кинетическая энергия преобразуется в энергию электрическую. Основу любой электростанции всегда составляет генератор. Разница заключается лишь в силах, приводящих его в движение, и механизме их преобразования во вращение вала электрогенератора.

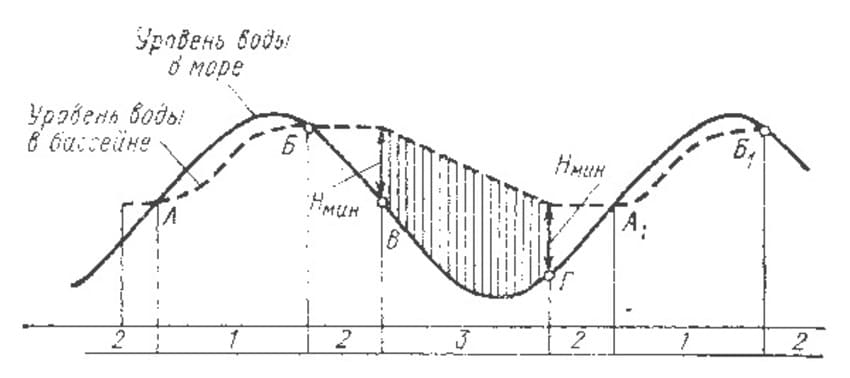

В нашем случае в качестве сил воздействия выступают приливы и отливы, циклы которых на протяжении суток осуществляются 4 раза с некоторой периодичностью. Период покоя, что наблюдается после окончания отлива или в самом начале прилива, обычно продолжается 1-2 часа. Период активности, обеспечивающий условия преобразования энергии водных масс в электрическую энергию продолжается 4-5 часов.

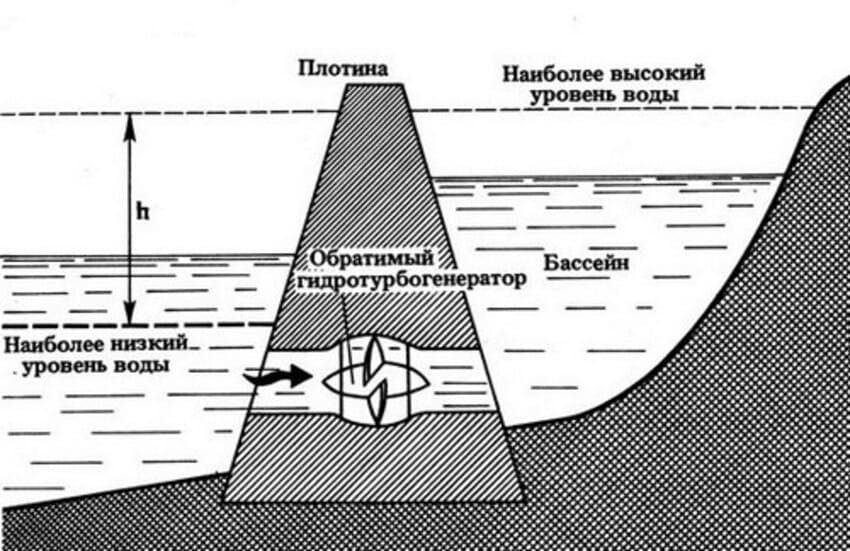

Проще всего понять, что такое современная ПЭС и какова система её устройства, можно с помощью приведённого выше рисунка. В центре рисунка изображена плотина, с установленным внутри её обратимым гидротурбогенератором (генератором-двигателем). Подобное характерно для гидроаккумулирующих станций (ГАЭС – частный случай использования ПЭС для покрытия пиковых нагрузок в энергосистемах), где и находят применение обратимые гидротурбогенераторы. Они способны как вырабатывать электрическую энергию вращаясь в одну сторону (режим генератора), так и потреблять её (режим двигателя-насоса, функционирующий во время перекачки воды в водохранилище в периоды покоя).

Обратимость обеспечивается с помощью специальной конструкции подпятника, предоставляющего возможность ротору менять своё направление вращения. Под словом «обратимость» (см. «Обратимость электрических машин») здесь подразумевается не столько смена направления вращения – реверс, сколько способность электрических машин менять свой функционал с режима генерации на режим двигателя

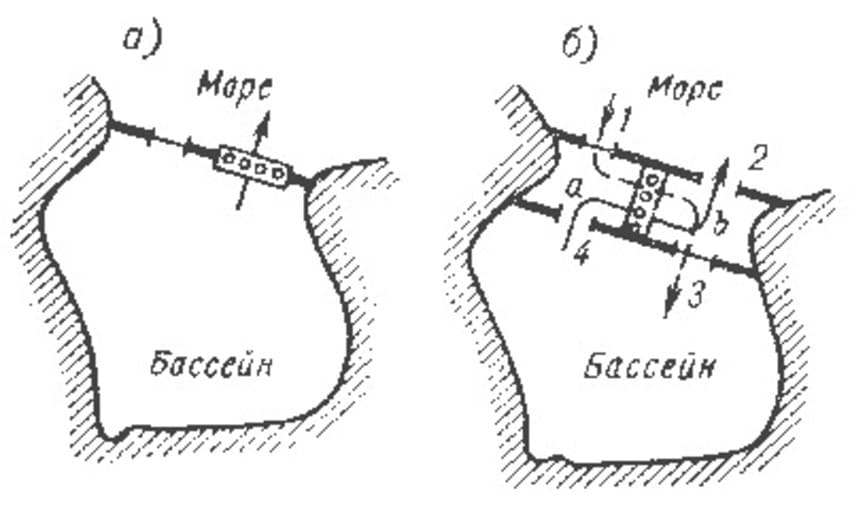

Исходя из рисунка, легко выяснить и то, как работает приливная электростанция. Происходит это следующим образом. Перекрыв плотиной, морской залив или устье впадающей в море реки, создают водоём, называемый бассейном ПЭС. С его помощью за счёт приливов и отливов формируют перепад уровней «полной» и «малой» воды. Четырежды в сутки на протяжении 4-5 часов с перерывами в 1-2 часа этот перепад используют для выработки электрической энергии. Так работает однобассейновая ПЭС двустороннего действия, вырабатывающая энергию и во время приливов, и во время отливов.

В отличие от неё однобассейновая ПЭС одностороннего действия, способна генерировать электроэнергию лишь во время отлива.

Достигнуть значительного повышения эффективности работы приливных станций можно за счёт работы дополнительных насосных агрегатов (запитанных от внешней энергосистемы) и за счёт строительства нескольких бассейнов. Но это невыгодно с экономической точки зрения. Вот почему так важен топографический выбор наиболее благоприятного места для строительства ПЭС. Непосредственно принцип работы, положенный в основу всех ныне действующих ПЭС – вращение лопастей под воздействием потока воды, наглядно показан в видеоролике:

Виды приливных электростанций

Эксплуатируемые сегодня ПЭС – это инженерные сооружения, которые используют энергию приливов и отливов, но при этом сами станции могут располагаться вдоль побережья или на берегу, а их гидротурбины — устанавливаться в бухте или на открытой воде. В зависимости от наличия тех или иных признаков, различают 4 вида приливных электростанций.

Приливно-отливные

Это приливные электростанции, чей принцип работы основан на использовании энергии движущейся воды в обоих направлениях. Накопление потенциальной энергии здесь происходит во время подъёма воды. При спуске воды потенциальная энергия превращается в энергию кинетическую, а затем и в электроэнергию. Две последние операции осуществляются за счёт вращения гидротурбин и гидрогенераторов.

По типу лагуны

Лагуна – это небольшой водоём, отделённый от основной части воды естественными (островами, рифами) или искусственными сооружениями. Иногда лагуны сооружают специально для улавливания воды. В этом случае энергия вырабатывается за счёт разницы давления воды в лагунах и резервуарах.

Залив Суонси Уэльса. Приливная лагуна, проектной мощностью в 240 МВт

Динамические

Их монтируют прямо в море. Растянутые на расстояния, достигающие 55 км длины, множество отдельных низконапорных гидротурбин превращают поступательную энергию движущейся воды в электрический ток.

Генераторы приливного потока

Напоминают перевёрнутую ветряную мельницу, только с водяными лопастями. Очень эффективное и рациональное средство использования водных ресурсов. Местом их установки выступают любые конструкции, установленные в руслах рек (опоры мостов), в проливах, заливах, что расположены вблизи морских акваторий.

Плюсы и минусы ПЭС

В эпоху постепенного истощения природных ресурсов и выработки значительного количества продуктов сгорания топлива, вопросы использования альтернативных возобновляемых источников энергии – одним из которых выступают приливные электростанции – всё больше выходят на первый план. Но здесь очень важно учитывать все плюсы и минусы приливных электростанций, самым серьёзным образом влияющие на целесообразность использования энергии приливов и отливов.

Таковы преимущества и недостатки ПЭС, из них лишь последние лишь увеличивают активность учёных, исследователей и разработчиков, пытающихся отыскать пути их преодоления.

Существующие приливные электростанции

Приливные электростанции в России

История приливной энергетики началась в нашей стране с 1970-х годов. Первая приливная электростанция в России – Кислогубская ПЭС, размещённая в одноимённой губе Баренцева моря на территории Мурманской области, вступила в строй в 1968 году.

Станция проработала вплоть до 1992 года, и потом была законсервирована вплоть до 2004 года. После ПЭС подверглась реконструкции, и в 2007 году стала выдавать электрический ток. Сегодня Кислогубская ПЭС работает, мощность её составляет 1,7 МВт.

Архангельская область, Мезенская губа Белого моря. Здесь в 2007 году была введена в строй Малая Мезенская ПЭС мощностью в 1,5 МВт. В перспективе её мощность планируется довести до 7 ГВт, что позволит вырабатывать до 38,9 млрд кВт∙ч электрической энергии ежегодно (столько же производит весь каскад гидроэлектростанций на реках Волга и Кама).

Дело в том, что приливы в заливе достигают 10 м высоты!

В стадии проектирования, разработки и реализации пребывают:

- Северная ПЭС, проектной мощностью в 12 МВт и годовой производительностью в 23,8 млн кВт∙ч. Выстроена она будет в губе Долгая-Восточная Баренцева моря, на территории Мурманской области;

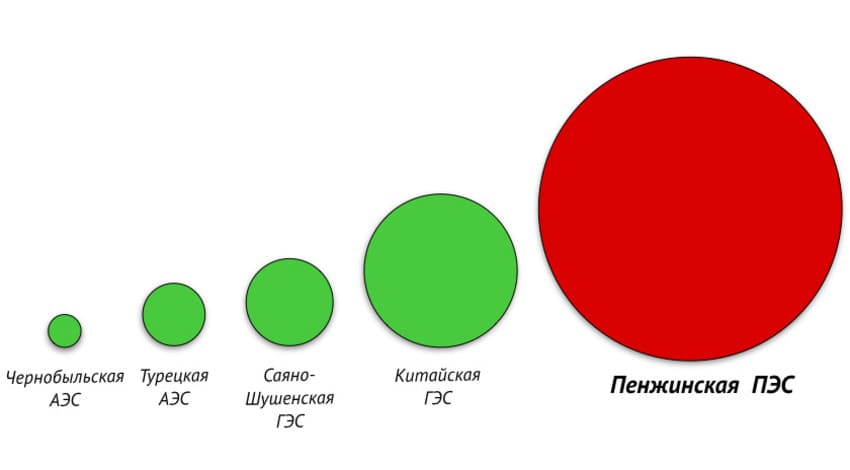

- Пенжинская ПЭС (Пенжинская губа залива Шелифова в Охотском море), проектная мощность которой составит 87 ГВт, а годовая производительность электрической энергии – 50,0 млрд кВт∙ч! Потенциал станции, оцениваемый в 100 ГВт значительно превышает все современные достижения энергетики;

- Тугурская ПЭС, проектной мощностью в 8,0 ГВт и уровнем годовой выработки электроэнергии в 20,0 млрд кВт∙ч. Местом её строительства выбран Тугурский залив Охотского моря, что расположен в Хабаровском крае.

В январе 2022 года Президент России дал поручение правительству «рассмотреть к 1 марта вопрос о создании центров по производству водорода и аммиака на базе приливных электростанций (ПЭС)». В приоритете здесь рассматривается строительство Пенжинской ПЭС и завода рядом с ней, а в качестве важного дополнения могут быть задействованы проекты сооружения и развития Тугурской и Мезенской приливных электростанций.

Приливные электростанции в мире

На вопрос, какие именно страны используют и развивают приливную энергетику сегодня, можно дать уверенный ответ, что таких стран с каждым годом становится всё больше и больше. В их список уже входят: США, Канада, Норвегия, Великобритания, Франция, Россия, Индия, Южная Корея, Китай.

Первые приливные электростанции в мире начали создавать Великобритания: в 1913 году вблизи Ливерпуля в бухте Ди была запущена электростанция мощностью в 0,635 МВт и США, где эксперименты по строительству ПЭС начали осуществляться ещё в 1935 году.

Первой в мире приливной станцией промышленного значения стала французская Ля-Ранс, мощностью в 240 МВт, вступившая в строй в 1966 году. Её плотина составляет 800 м в длину, и на протяжении многих лет Ля-Ранс оставалась самой мощной ПЭС в мире. До тех пор, пока её не превзошла южнокорейская ПЭС «Shihva» (Сихвинская ПЭС), модернизированная в 2011 году и достигшая 254 МВт установленной мощности. Среди более-менее мощных приливных электростанций есть ещё экспериментальная ПЭС Аннаполис, что находится в Канаде (20 МВт установленной мощности).

Причины малой распространённости приливных гидроэлектростанций

К настоящему времени в мире эксплуатируются 9 ПЭС, 1 находится в стадии строительства, 2 закончили свой срок эксплуатации, и это вполне логично. По сравнению с тем, что представляют собой традиционные электрические станции, приливные установки скорее играют роль некой технической экзотики, экспериментальных объектов (часто привлекающая внимание любопытных туристов), пока не получивших широкой распространённости.

Причина заключена в том, что строительство приливных электростанций обходится очень дорого и требует вывода из общего пользования прибрежных территорий. Они (территории побережий) представляют значительный коммерческий интерес в южных странах, предпочитающих создавать там туристические базы отдыха.

Тем не менее, энергия Мирового океана вполне может покрыть 1/5 часть потребности человечества в электричестве. Создание принципиально новых типов приливных станций, гораздо более мощных и оснащённых лопастно-редукторными или иными агрегатами, предоставляет возможность уйти от необходимости возведения плотин и строительства резервных бассейнов.

Именно здесь и открываются дальнейшие перспективы развития приливной энергетики.