Наш современник воспринимает электричество, вошедшее в его жизнь с самого момента рождения, как нечто само собой разумеющееся совершенно обыденное и естественное. Как правило, он не утруждает себя размышлениями о том, откуда появляется электрическая энергия и как именно происходят процессы её передачи и распределения. Ему нет особой необходимости знать: почему горит свет и за счёт чего выполняют свою работу электрооборудование, всё больше и больше заполняющее наши жилища.

И совершенно напрасно. Электроэнергия сопровождает нас повсюду. Нет такой сферы человеческой деятельности, где бы она ни применялась. Тем интереснее будет узнать историю возникновения российской электротехники – историю трудов великих учёных прошлого. Тех, благодаря которым была осуществлена электрификация России, обеспечившая на протяжении последних ста лет благосостояние нашей страны.

История электрификации России от царской империи до современной страны включает в себя множество этапов и событий. На этом пути можно встретить целый ряд достижений, говорящих о том, что наши соотечественники мало в чём уступали своим современникам из Европы и Америки.

Предыстория вопроса, век XVIII

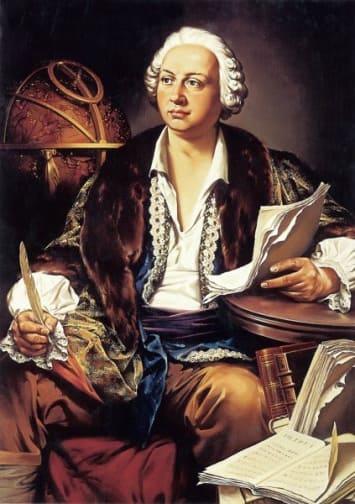

В России начало исследованиям в области электричества было положено первым русским учёным-естествоиспытателем Михаилом Васильевичем Ломоносовым и академиком Георгом Вильгельмом Рихманом. Заслуга их заключается в переходе от умозрительных наблюдений к выявлению количественных взаимоотношений и закономерностей, положенных в основу первой теории электричества, сформулированной М. В. Ломоносовым.

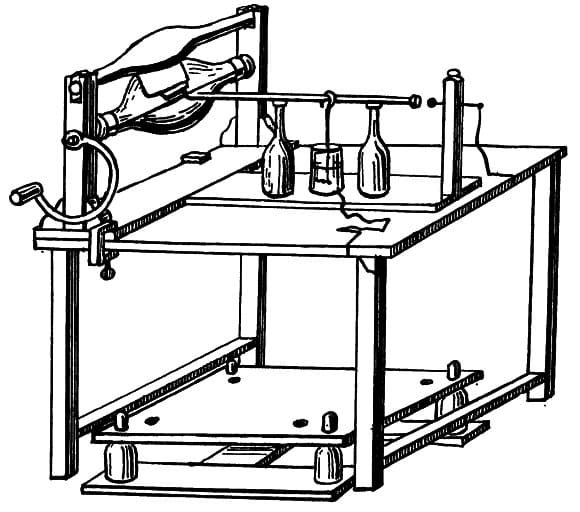

С целью проведения экспериментов Г. В. Рихманом был сконструирован «электрический указатель» – первое электроизмерительное устройство, позволяющее непосредственно оценивать «большую или меньшую степень электричества».

Его принципиальное отличие от ранее изобретённого электроскопа заключается в работе льняной нити (4), закреплённой между металлической линейкой (2) и металлическим шестом (3), другим своим концом указывающей на нужное деление шкалы деревянного квадранта (1).

Впоследствии академику предоставили «при дворе особливую камеру», послужившую первой в российской истории научной электро-исследовательской лабораторией.

Вполне возможно, что в её стенах и была создана «громовая машина», позволившая получить первое электричество в России из атмосферного воздуха.

В своих экспериментах, описанных на страницах «Санкт-Петербургских ведомостей» (№ 58 за 1752 год и № 45 за 1753 год) исследователи доказали электрическую природу происхождения молнии и независимость её от грозы. К сожалению, в ходе одного из опытов трагическая случайность, произошедшая во время грозы, оборвала жизнь Георга Рихмана.

Что не остановило Ломоносова, тезисами сформулировавшего свои воззрения в 1756 году на страницах «Теории электричества, разработанной математическим путём». В последующем великий учёный:

- изучает свечение внутри наэлектризованного стеклянного шара, заполненного разреженным воздухом, объясняя тем самым природу северных сияний;

- создаёт «автоматический регистратор максимального значения» громового разряда»;

- говорит о повсеместной необходимости применения громоотводов, оснащённых системой заземления.

Помимо этих двух выдающихся умов, свой вклад в теорию электричества вносят:

- академик из Санкт-Петербурга Франц Ульрих Мария Теодор Эпинус, опубликовавший в 1759 году трактат «Опыт теории электричества и магнетизма», получивший в дальнейшем всемирную известность; и кроме того, открывший электростатическую индукцию и предложивший идею создания электростатической машины (разработанной впоследствии британским исследователем Джеймсом Уимсхёрстом);

- один из основателей отечественной электромедицины, – Андрей Тимофеевич Болотов, опубликовавший в 1792 году трёхтомник «История моего электризования и врачевания разных болезней оным», а в 1793 году – «Краткий электрический лечебник»;

- величайший математик и механик своего времени петербургский академик Леонард Эйлер, создавший свою теорию электричества в XVIII веке.

Дореволюционная Россия XIX века

Начало, положенное первооткрывателями в сфере электричества в течение XVIII века, нашло своё продолжение и в следующем столетии. И тут российские изобретатели не остались в стороне. Скорее даже наоборот, – они преуспели, во многом опередив своих западных коллег-учёных.

Петров и его электрическая дуга

Василий Владимирович Петров – профессор физики в медико-хирургической академии Санкт-Петербурга, в стенах своего прекрасно оснащённого кабинета начинает проводить множество научных экспериментов.

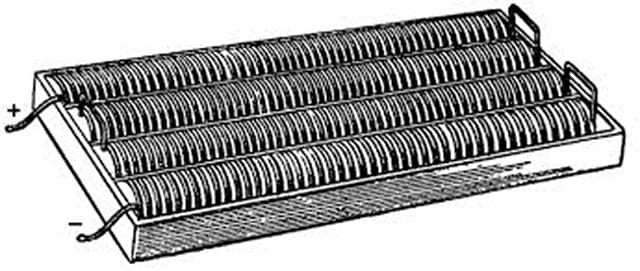

Первый российский электротехник в самом начале XIX века ухитряется собрать значительные средства для создания гигантской гальванической батареи. Что представляла собой ящик из красного дерева трёх метров длиной, начинённый 4200 медными и цинковыми кружками, диаметром в 3,5 см.

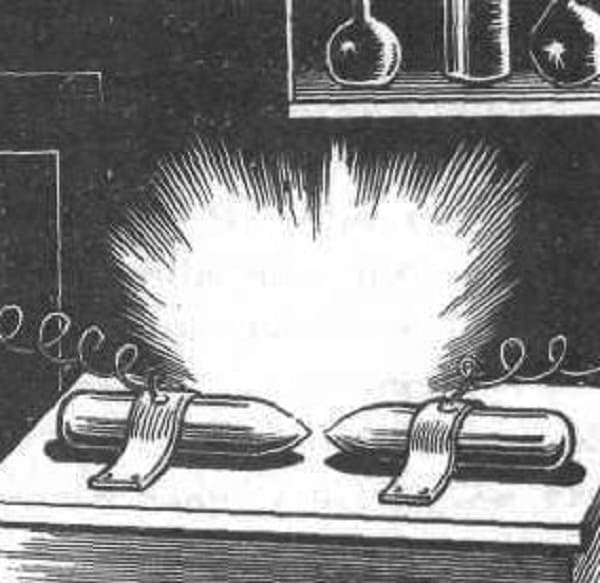

С её помощью и была получена первая электрическая дуга в 1802 году – на шесть лет ранее «Вольтовой дуги» сэра Хэмфри Дэви.

Год спустя Василий Владимирович опубликовал свой труд под названием «Известие о гальвани-вольтовских опытах, которые производил профессор физики Василий Петров посредством огромной наипаче батареи, состоявшей иногда из 4200 медных и цинковых кружков, находящейся при Санкт-Петербургской медико-хирургической академии». В последующем ему удалось провести серию опытов, продемонстрировавших возможности электричества для организации освещения, сварки и плавки металлов, проведения электролитических реакций с целью получения металлов из оксидов.

Однако позднее имя и достижения великого русского электротехника стали надолго забыты. Эксперименты и труды его под воздействием реакционных кругов Российской академии наук и Министерства просвещения были преданы забвению. Что, однако, не помешало его современникам – хорошо знакомым с работами В. В. Петрова, которыми они и руководствовались в ходе своих исследований – совершить ряд выдающихся открытий:

- 1802-1807 годы. Пётр Иванович Страхов (профессор университета в Москве) совместно с коллегами посредством опытов убеждается в том, что вода и земля проводят электрический ток, то есть могут выступать в качестве обратного провода в системах электропередачи.

- 1807 год. Другой московский университетский профессор – Фёдор Фёдорович Рейсс открывает электроосмос – явление прохождения жидкости сквозь пористые тела под воздействием электротока.

- 1807-1808 годы. Х. Дэви – британский основатель электрохимии с помощью электролиза получает доселе неизвестные в чистом виде: калий, натрий, магний, бор, барий, стронций, кальций.

Замечательному российскому физику-экспериментатору посвящён документальный фильм, снятый телерадиокомпанией «Сейм»:

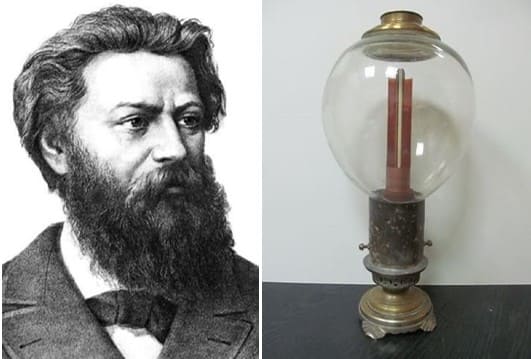

Свеча Яблочкова

Открытие электрической дуги вызвало желание изобретателей создать на её основе первый электрический источник света. Однако первые попытки оказались неудачными по причине недостатков, присущих тогдашним источникам питания и наличия проблем, возникающих при попытках найти оптимальное расстояние между электродами.

Постепенно проблемы нашли своё решение, и на городских улицах стали появляться осветительные дуговые лампы. Один из наиболее успешных вариантов электрической угольной свечи был разработан в 1876 году П. Н. Яблочковым, военным инженером, изобретателем и предпринимателем, получившим на свою разработку патент за № 112024. Годом позже известный русский электротехник создаёт первые в истории генератор и трансформатор, работающие на переменном токе.

Тем не менее, первый русский электрический свет загорелся в царской России в 1878 году. Дело было организовано на территории Киевских железнодорожных мастерских предприимчивым инженером Александром Бородиным, что посетил Всемирную выставку в Париже и привёз оттуда электромагнитные генераторы и дуговые лампы.

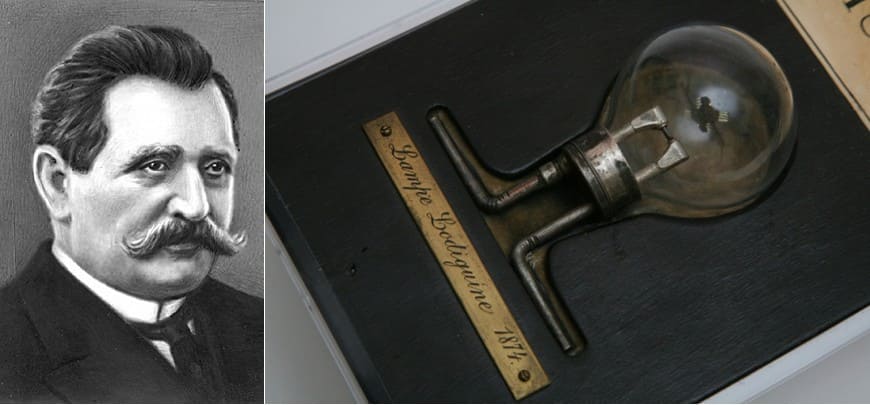

Лодыгин и его лампа накаливания

Другим первопроходцев в деле создания электрического света был Александр Николаевич Лодыгин. Отечественный электротехник, принявший непосредственное участие в деле создания лампы накаливания. Хотя его первоначальные опыты по внедрению ламп накаливания, организованные в Санкт-Петербурге ещё в 1873 году и окончились неудачей, это ни в коей мере не остановило талантливого учёного.

В 1874 году 11 июля он получает патент на нитевую лампу за № 1619. За что удостаивается Ломоносовской премии от Петербургской академии наук. Для организации работы по распространению достижений была организована компания «Русское товарищество электрического освещения Лодыгин и К0». А в 90-х годах XIX века талантливый изобретатель приходит к созданию спиралеобразных нитей, изготовленных из тугоплавких металлов: вольфрама и молибдена, – прообраза будущих ламп накаливания.

Первая электростанция «Электропередача»

Разработки выдающихся русских учёных-электротехников, тех, что в значительной степени изобрели электрическое освещение, в конце концов, привели к установке электрических ламп на Литейном мосту в Санкт-Петербурге. Именно там, в 6 часов вечера 25 апреля 1879 года зажглись 12 свечей Яблочкова, установленные внутри светильников архитектора Кавоса. Днём позже было организовано освещение улиц Санкт-Петербурга. С тех самых пор официальным моментом, когда появилось первое электричество в России, принято считать 1879 год.

Постепенно в крупнейших центрах Российской империи появляется уличное освещение. Для его внедрения в обеих столицах 16 июля 1886 года учреждается «Общество электрического освещения», переименованное в 1990 году в «Общество электрического освещения 1886 года». Именно оно совместно с немецкими и швейцарскими банками, выделив порядка 20-25% капиталовложений (окончательная сумма которых составила 12 млн рублей) стало соучредителем так называемой «Электропередачи». Электростанции, первоначальной мощностью в 10 тыс. кВт, выработавшей свой первый ток 12 марта 1914 года.

Первая районная российская электростанция (ГРЭС-3 им. Р. Э. Классона), работавшая на торфе, была построена в районе урочища Белый мох Богородского уезда Подмосковья. Постепенно на её базе возникла московская энергетическая система – центр ЕЭС России.

Станции и трамваи

Справедливости ради, надо признать, что на первенство в роли электростанций, показывающих: в каком именно году появилось первое, сгенерированное ими электричество в России, претендует множество сооружений империи:

- блок-станция Сормовского машиностроительного завода, что выдала электрический ток для освещения в 1876 году;

- блок-станция Санкт-Петербурга, обеспечившая работу свечей Яблочкова на Литейном мосту в 1879 году;

- баржевые станции Санкт-Петербурга, мощностью по 200 кВт каждая, что были запущены в работу 30 декабря 1883 года в 16 часов вечера;

- московская Георгиевская угольная центральная электростанция, мощностью в 400 кВт заработала в 1888 году.

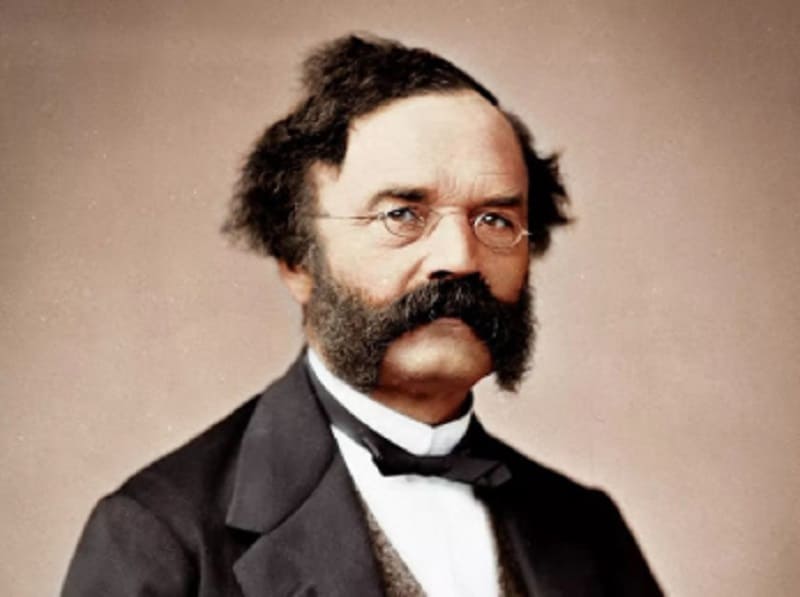

Заслуга создания Георгиевской станции принадлежит изобретателю и инженеру из Германии Эрнсту Вернеру фон Сименсу, совместно с братом основавшему в 1886 году фирму «Сименс и Гальске». Это событие можно по праву считать отправным моментом того, когда в России появилось первое электричество в частных домах.

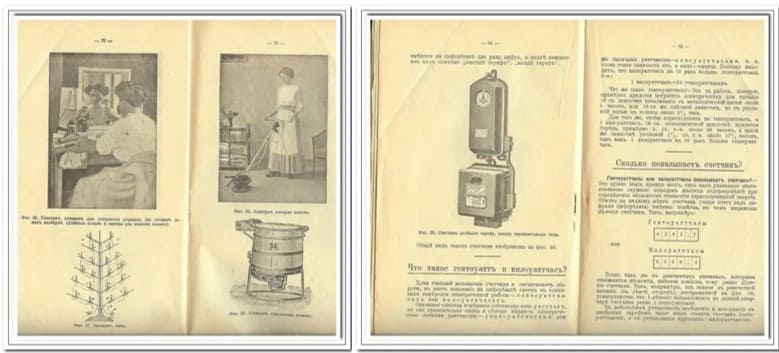

Появление электричества в России сопровождалось множеством открытий и изобретений. Лапочки, ёлочные гирлянды, реклама с бегущей строкой; аппараты для устранения морщин, фены, электрочесалки и электрические машинки для стрижки коней; электросамовары, электроутюги, электрополотёры, пылесосы, грузовые и пассажирские лифты – всё это у нас было на рубеже XIX-XX веков. Как и тариф (часто: двухставочный!) в 40 копеек за один киловатт-час электроэнергии, учитываемой электрическими счётчиками.

Дело дошло до того, что в 1892 году 2 мая по улицам Киева начал своё движение первый российский трамвай, построенный будущим инженер-генерал-лейтенантом Амандом Егоровичем Струве. В 1895 году он (трамвай) появляется в Санкт-Петербурге, а в 1899 году – в Москве.

Первые ГЭС

Создание всё новых и новых электроустановок, требовало значительного увеличения генерирующих мощностей. Хотя на территории Российской империи электричество в 19 веке и опиралось на топливно-энергетические ресурсы, тем не менее, экономическая сторона вопроса давала о себе знать. Следуя примеру США, где к 1889 году насчитывалось сотни гидроэлектростанций, российские промышленники приступают к строительству:

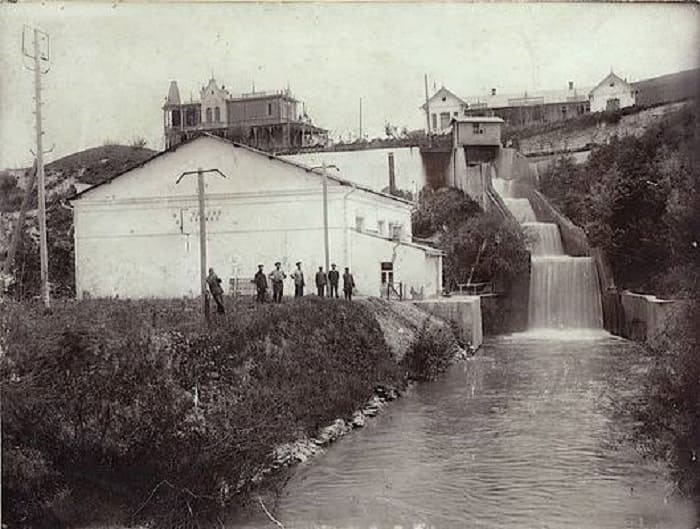

- Берёзовской (Зыряновской) ГЭС на Рудном Алтае в 1892 году,

- Нугринской ГЭС в Иркутской губернии в 1896 году,

- ГЭС в Алагирском ущелье Северной Осетии в 1897 году (выстроена бельгийскими предпринимателями),

- первой промышленной электростанции «Белый Уголь» в городе Ессентуки в 1903 году.

Кстати: памятник федерального значения – ГЭС «Белый Уголь», начиная с 2014 года, открыт для посещения организованными туристическими группами в рабочие дни с 8-00 до 17-00.

ГОЭЛРО

Масштабная электрификация дореволюционной России, история которой началась ещё во второй половине XIX века и была продолжена в первые полтора десятка лет века XX. В конце концов она, столкнулась с началом Первой мировой войны, а также Февральской и Октябрьской революциями 1917 года.

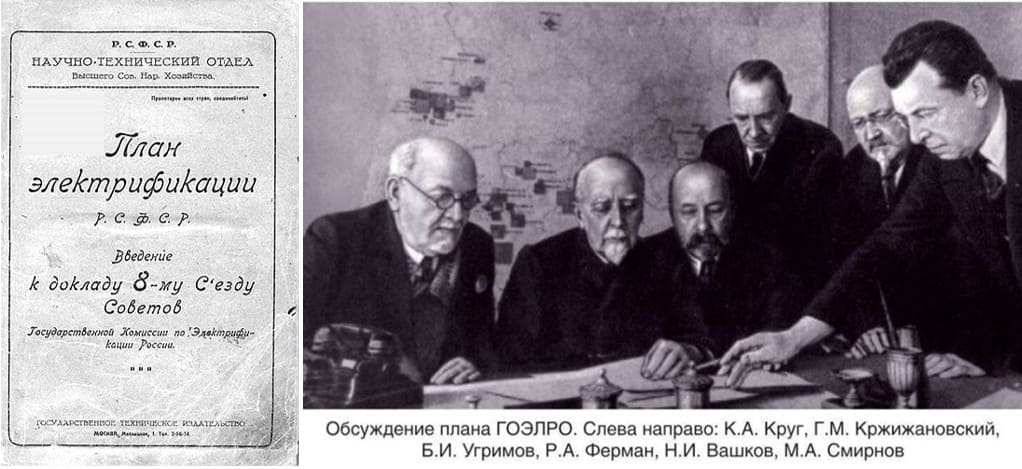

После их окончания проектные разработки немецких инженеров, направленные на российскую электрификацию, как и материалы отдела энергетики академической комиссии по изучению естественных производительных сил России (КЕПС) нашли своё воплощение. Их использовали в разработанном Государственной комиссией по электрификации России (ГОЭЛРО) государственном плане по электрификации Советской России. Постановлением Совета Народных Комиссаров «О плане электрификации России» от 22 декабря 1920 года план ГОЭЛРО, подвергнутый ряду замечаний и дополнений, был принят в работу.

Нельзя сказать, что он осуществлялся на пустом месте. Ведь к 1913 году Россия, располагавшая к тому моменту 9537 электростанциями с ежегодной выработкой 1,875 млрд кВт∙ч (что на одного гражданина страны составляло 14 кВт∙ч), занимала по этому показателю 5-ю строчку в мировом рейтинге стран-производителей электрической энергии.

К началу века 30% домов были оборудованы электрическим освещением. Но это в городах. Первая лампочка в российской деревне Кашино – лапочка Ильича, который на этом мероприятии лично присутствовал – зажглась 14 ноября 1920 года. Тем самым точно показав – в каком именно году появилось электричество в домах сельских жителей нашей страны.

Произошедшие военно-революционные события во многом разрушили организованные энергетические мощности и их инфраструктуру, для восстановления которых и поднятия народного хозяйства на базе развития электроэнергетики и был под руководством В. И. Ленина разработан на ближайшую перспективу упомянутый план электрификации России. Для его непосредственного создания была организована под руководством Г. М. Кржижановского Государственная комиссия, насчитывающая в своём составе порядка 200 научных и инженерно-технических работников.

В конечном итоге план ГОЭЛРО, содержащий в своём составе «Германский проект профессора К. Баллоида» – своеобразную научно-теоретическую базу создания и развития социального централизованного государства, был одобрен VIII и IX Всероссийским съездами Советов. Он предусматривал в течение 10-15 лет постройку районных электростанций в виде 20 ТЭЦ и 10 ГЭС, совокупной мощностью в 1,75 млн кВт. К 1931 году план ГОЭЛРО был перевыполнен: в сравнении с 1913 годом, производство электроэнергии выросло в 7 раз. Энергетическая основа для индустриализации страны была заложена.

С лекцией, посвящённой плану ГОЭЛРО и многим участникам тех событий, можно познакомиться, просмотрев следующий видеоматериал:

Электрика и Великая Отечественная война

Накануне ВОВ энергетика СССР располагала:

- 20 электростанциями с производством электроэнергии, превышающей 100 тыс. кВт∙ч;

- 2 электростанциями в 350 кВт∙ч каждая;

- свыше 23 тыс. км линий электропередач;

- общей энергетической мощностью в 11 млн кВт;

- генерацией за 1940 год в 48,3 млрд кВт∙ч.

В результате германской агрессии разрушению подверглись 60 крупных электростанций (5,8 млн кВт). На 7 ГЭС оборудование было изъято, уничтожению подверглись 12 тыс. подстанций и 10 тыс. ЛЭП. В энергетическом плане страна была отброшена к уровню 1934 года.

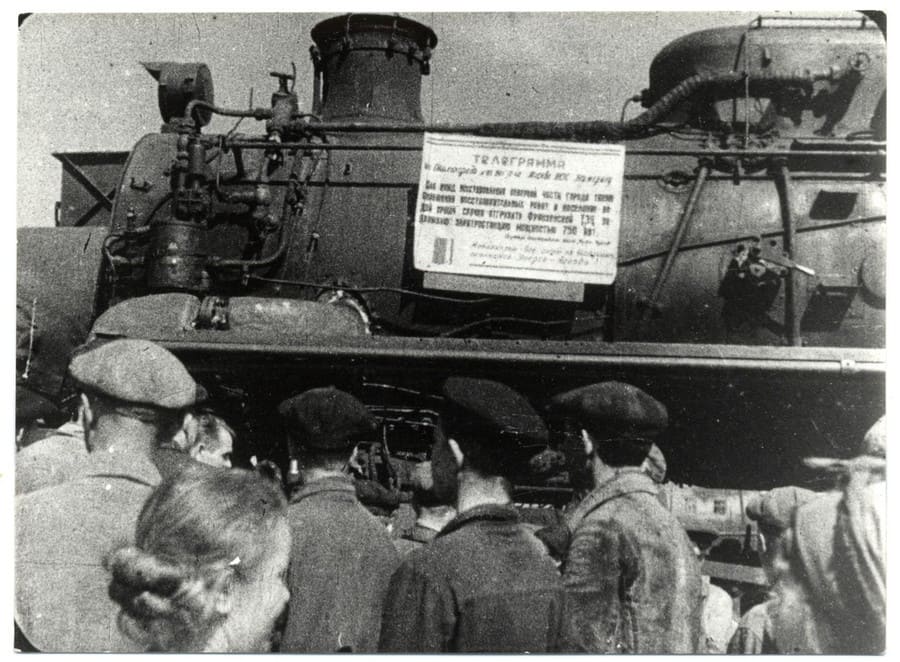

Однако к чести энергетиков того времени, следует признать, что к 1945 году энергосистема СССР вышла на довоенные показатели. Немалую заслугу в этом сыграли знаменитые энергопоезда. Созданные на базе передвижного подвижного состава, мощностью доходящей до 1,5 тыс. кВт, они смогли обеспечить выработку 40 млрд кВт∙ч электрической энергии, столь необходимой фронту и освобождённым городам.

Дальнейшее развитие

После завершения войны электроэнергетическое развитие страны пошло по пути сооружения ГЭС и ТЭЦ большой мощности с централизованной организацией и управлением всей отрасли. Для чего в 1967 году 600 электростанций европейской части страны мощностью в 65 млн кВт были объединены в единую энергосистему.

В 1960 году выработка энергии составила 290 млрд кВт∙ч. А к 1985 году электростанции 315 млн кВт мощности стали производить 1544 кВт∙ч электроэнергии. Постепенно в сферу интересов по развитию энергетической инфраструктуры стали входить регионы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока, более богатые топливными и гидроэнергетическими ресурсами.

Ежегодно в строй вводилось 10 млн кВт генерирующих мощностей. Но с началом «перестройки» система пришла в упадок. Резко сократилось количество финансовых вложений. Электростанции массово консервировались, значительно увеличилось количество аварий и несчастных случаев, особенно в последнее десятилетие XX века.

Современность

Лишь с началом XXI века происходит возрождение российской энергетики. В 2009 году дала ток Бурейская ГЭС. Начало строительства, которой было положено ещё в 1978 году. Возобновился интерес к атомным электростанциям. Уделяющий внимание вводу в эксплуатацию Балтийской, Белоярской, Ленинградской и Ростовской АЭС.

Читайте также:

Как работает ДЭС в статье «Принцип работы дизельной электростанции»

По данным системного оператора Единой энергетической системы России в её составе находятся 7 объединённых энергетических систем, включающих в себя 71 региональную энергосистему. Между собой они связаны высоковольтными ЛЭП 220-500 кВ и выше. Стабильную работу электроэнергетического комплекса обеспечивают 880 электростанций (ТЭЦ, ГЭС, АЭС, ВЭС, СЭС, ЭСПП – электростанций промышленных предприятий) совокупной мощностью в 245 313,25 МВт (данные на 1 января 2021 года). В 2020 году они выработали свыше одного триллиона кВт∙ч электрической энергии!

Для распределения произведённой электроэнергии в распоряжении сетевого хозяйства ЕЭС России имеется свыше 13 тыс. линий электропередачи, протяжённостью в 490 тыс. км, а также порядка 10 тыс. трансформаторных подстанций.

Вот таких результатов добилась сегодня российская электроэнергетика, прошедшая путь в прошедшие два с половиной столетия.